Выпрямитель для электрофореза на IGBT

Когда слышишь про IGBT в контексте электрофореза, сразу представляешь что-то сверхнадёжное — но на практике ключевой момент не в самих транзисторах, а в том, как их впихнуть в схему, чтобы не сжечь первую же пробу геля. Многие до сих пор путают IGBT с MOSFET, особенно когда речь идёт о импульсных режимах, а потом удивляются, почему напряжение 'плывёт' при длительной работе.

Почему IGBT — не панацея, но удачный выбор

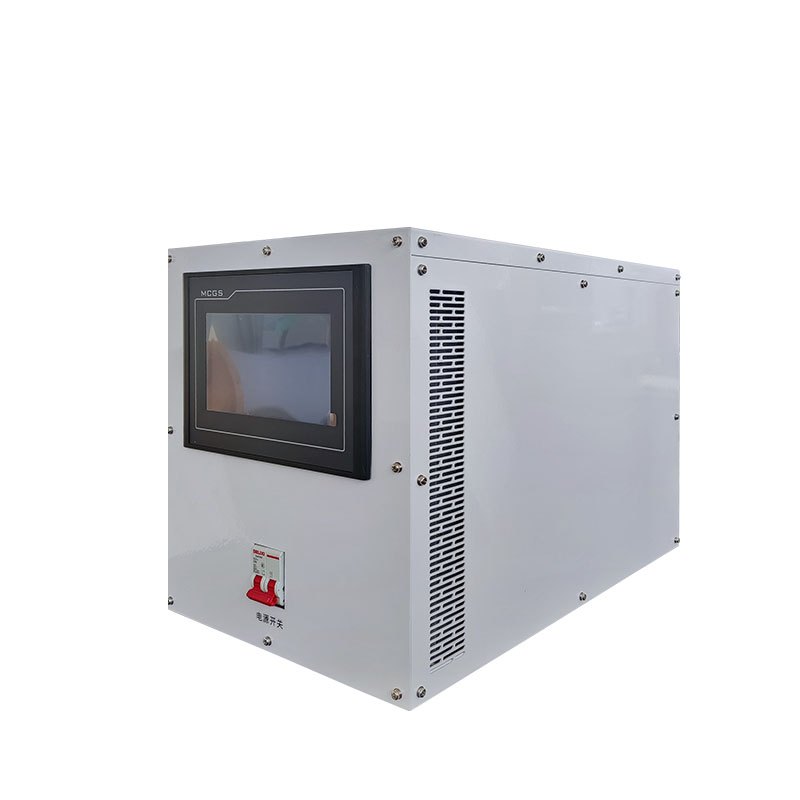

Взял как-то для лаборатории выпрямитель на IGBT от ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования — модель DC-3000. По паспорту всё гладко: КПД под 95%, плавная регулировка. Но при тестах с буферными растворами высокой проводимости начались скачки тока — оказалось, драйвер не успевал отрабатывать резкие изменения нагрузки. Пришлось дорабатывать схему управления, добавлять дополнительные датчики.

Зато после калибровки система показала стабильность, которой не хватало старым тиристорным выпрямителям — особенно в прерывистых режимах, когда нужно менять полярность. IGBT здесь выигрывают за счёт скорости переключения, но требуют точного подбора теплоотвода. Кстати, на сайте tongke.ru есть неплохие расчёты по тепловым режимам — я сверялся, когда проектировал охлаждение для своего модуля.

Запомнился случай с белковым электрофорезом, где нужен был точный прогрев до 40°C. Обычный выпрямитель давал пульсации, которые искажали зоны. Перешли на IGBT-схему с ШИМ-модуляцией — проблема ушла, но пришлось повозиться с фильтрацией ВЧ-помех. Это та деталь, которую редко учитывают в спецификациях.

Ошибки при интеграции IGBT в существующие системы

Как-то пытались встроить IGBT-модуль в старый блок питания Bio-Rad. Казалось бы, подключил и работает — но не учли, что штатная защита срабатывала на импульсные помехи. Выпрямитель уходил в ошибку при каждом запуске. Разбирались неделю — помогло только добавление LC-фильтра на входе.

Ещё момент: многие забывают, что IGBT критичны к качеству монтажа. Пайка должна быть идеальной — малейший непропай приводит к локальному перегреву и деградации транзистора. У нас так сгорел один модуль — внешне всё нормально, а через месяц работы начались сбои по напряжению.

Сейчас для надёжных систем беру готовые решения — например, у Тонгке есть серия выпрямитель для электрофореза с уже настроенной защитой от переполюсовки. Это важно, когда в лаборатории работают студенты — бывало, путали клеммы и выводили оборудование из строя.

Практические нюансы эксплуатации

Длительные runs — вот где IGBT показывают себя. Как-то ставили 72-часовой электрофорез с детекцией в реальном времени. Старый тиристорный блок давал дрейф напряжения ±5%, а IGBT-выпрямитель держал в пределах ±0.8%. Но пришлось ставить дополнительный вентилятор — штатного охлаждения не хватало.

Интересно наблюдение по работе с гелями разной толщины: при переходе с 1 мм на 3 мм нагрузка на выпрямитель растёт нелинейно. IGBT-схемы лучше справляются с такими скачками, но нужно проверять, не уходит ли частота переключения в резонанс с ёмкостью геля.

Из последних наработок — использование IGBT в импульсных режимах для двумерного электрофореза. Тут важна не столько стабильность, сколько точность фронтов импульсов. Пришлось даже писать свой софт для управления — штатный контроллер не давал нужной гибкости.

Сравнение с альтернативными решениями

Пробовали MOSFET — для низковольтных применений (<100V) они лучше, но при рабочих 300-500V для электрофореза IGBT выигрывают по совокупности параметров. Особенно в плане стоимости на единицу мощности.

Тиристоры до сих пор используют в бюджетных моделях — но их главный минус не в КПД, а в инерционности. При резком изменении проводимости буфера они не успевают перестроиться, что приводит к перегреву геля.

Из интересного: комбинированные схемы, где IGBT работают в паре с MOSFET. Видел такую реализацию в одном из последних продуктов Тонгке — для специализированных задач вроде капиллярного электрофореза. Но для большинства лабораторий это избыточно.

Перспективы и ограничения технологии

Современные IGBT-модули стали значительно надёжнее — помню, лет пять назад мы их меняли чуть ли не каждый сезон. Сейчас те же экземпляры работают по 2-3 года без замены. Но остаётся проблема с ремонтопригодностью — проще заменить весь модуль, чем искать сгоревший транзистор.

Из новых тенденций — встраивание интеллектуальных систем диагностики. Например, в некоторых моделях от ООО Хэбэй Тонгке есть функция мониторинга деградации силовых ключей — заранее предупреждает о необходимости обслуживания.

Главное ограничение — цена. Качественный IGBT-выпрямитель всё ещё дороже аналогов, но для ответственных применений, где важен каждый прогон, это оправдано. Особенно в коммерческих лабораториях, где простои оборудования обходятся дороже самой аппаратуры.

Выводы для практикующего инженера

IGBT — не магия, а инструмент. Да, они дают стабильность и контроль, но требуют глубокого понимания схемотехники. Не стоит брать первую попавшуюся модель — нужно анализировать конкретные задачи лаборатории.

Для большинства рутинных применений хватает и тиристорных систем. IGBT оправданы там, где нужна точность в сложных режимах — импульсные методики, работа с нестандартными буферами, длительные эксперименты.

Лично я продолжаю использовать IGBT в своих проектах — но всегда с запасом по току и с усиленным охлаждением. Опыт показал, что лучше перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями перегрева. И да — никогда не экономьте на блоке управления, это сердце всей системы.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Зарядный выпрямитель

Зарядный выпрямитель -

Выпрямитель для анодирования

Выпрямитель для анодирования -

Высокочастотный импульсный источник питания

Высокочастотный импульсный источник питания -

Выпрямитель для гипохлорита натрия

Выпрямитель для гипохлорита натрия -

Выпрямитель для электрофлокуляции

Выпрямитель для электрофлокуляции -

Взрывозащищенный выпрямитель

Взрывозащищенный выпрямитель -

Масляный выпрямитель

Масляный выпрямитель -

Выпрямитель для электродиализа

Выпрямитель для электродиализа -

Одноимпульсный источник питания

Одноимпульсный источник питания -

Модульный источник постоянного тока

Модульный источник постоянного тока -

12-импульсный выпрямитель для электрофореза

12-импульсный выпрямитель для электрофореза -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Связанный поиск

Связанный поиск- Шахтный выпрямитель производители

- Источник постоянного тока на igbt питания завод

- Шестиимпульсный выпрямитель завод

- Двухполярный импульсный источник питания производители

- Выпрямитель для электрополировки

- Выпрямитель с шим (pwm) заводы

- Импульсный источник питания заводы

- Выпрямитель с водяным охлаждением производитель

- Импульсный источник постоянного тока

- Тиристорный источник постоянного тока поставщик