Выпрямитель на IGBT

Многие до сих пор путают IGBT-выпрямители с тиристорными, особенно когда речь заходит о динамических нагрузках. Вроде бы разница очевидна — ключи полностью управляемые, но на практике даже некоторые монтажники пытаются ставить их в схемы с жёсткими коммутационными перенапряжениями без снабберов. Сам видел, как на одном из металлургических комбинатов под Челябинском сгорел новый выпрямитель на IGBT из-за неправильного подбора RC-цепей — пришлось переделывать всю систему защиты.

Конструктивные особенности IGBT-модулей

Если брать конкретно сборки от Infineon, например серию FF450R12KT4, там важно не просто номинальное напряжение смотреть. В импульсных режимах, особенно при работе с индуктивной нагрузкой, критично учитывать пиковые токи коллектора. Как-то раз на замену поставили модуль с такими же характеристиками по даташиту, но от другого производителя — и он начал перегреваться при частотах выше 8 кГц. Оказалось, разница в тепловом сопротивлении переход-корпус была всего 0.05 К/Вт, но этого хватило для теплового пробоя.

Монтаж пластин охлаждения — отдельная история. Даже если термопасту наносишь по всем стандартам, при затяжке болтов может возникнуть перекос. Один раз при запуске прокатного стана на заводе в Липецке именно из-за этого потеряли три модуля за смену. Пришлось разрабатывать кондуктор для равномерной затяжки — обычным динамометрическим ключом не всегда удаётся добиться равномерного прилегания.

Сейчас многие переходят на пресс-фит соединения, особенно в мощных установках. Но тут есть нюанс: если используется медная шина с серебряным покрытием, нужно следить за моментом затяжки — перетянешь, и покрытие трескается. Лучше использовать шайбы Belleville, они компенсируют тепловое расширение.

Системы управления и защиты

Драйверы — это отдельная головная боль. Например, при использовании драйверов CONCEPT 2SC0435T часто забывают про минимальную длительность dead time. В одном проекте для гальванической линии заказчик требовал КПД выше 96%, пришлось уменьшать dead time до 1.2 мкс. Но при этом появились сквозные токи — пришлось ставить дополнительные датчики тока на эмиттерные выводы.

Защита от КЗ — тут многие рассчитывают только на быстродействие драйвера. Но на практике даже 2 мкс — это много, если ток короткого замыкания успевает достичь 4-5 кратных значений. Приходится дополнительно ставить быстродействующие предохрамители, например, Bussmann series 170M. Хотя они и дорогие, но дешевле менять весь модуль.

Система охлаждения — если речь идёт о жидкостном охлаждении, важно учитывать не только расход, но и температуру точки росы. На одном из объектов в Норильске из-за этого образовался конденсат внутри корпуса — пришлось переделывать всю систему термостатирования.

Практические кейсы из опыта

На модернизации прокатного стана 3500 в Магнитогорске использовали IGBT-выпрямитель с выходными параметрами 5000А/12В. Самая большая проблема оказалась в коммутации секций — при переходе с одной группы вентилей на другую возникали броски напряжения до 1800В при номинальном 1200В. Пришлось разрабатывать систему плавной коммутации с предварительным подмагничиванием дросселей.

Ещё случай на гальванической линии — там стоял выпрямитель с ШИМ на 20 кГц. Проблема была в ЭМС: гармоники проникали в систему управления и вызывали ложные срабатывания защиты. Решили установкой синфазных дросселей непосредственно на выходные шины, плюс пришлось экранировать кабели датчиков тока.

Интересный опыт был с системой рекуперации для кранового оборудования. Там IGBT-выпрямитель работал в режиме инвертора при спуске груза. Самое сложное — обеспечить стабильность при переходе через ноль. Пришлось дорабатывать алгоритм управления, вводить гистерезисную зону ±5% по току.

Вопросы надёжности и диагностики

Ресурс IGBT-модулей сильно зависит не только от электрических режимов, но и от термических циклов. На термической обработке в кузнечном цехе модули выходили из строя через 8-9 месяцев — причина в постоянных циклах нагрева-охлаждения от 40°C до 110°C. Пришлось переходить на модули с керамическими изоляторами вместо эпоксидных.

Диагностика состояния — многие пытаются использовать Vce(sat) для оценки износа. Но на практике этот параметр начинает заметно меняться только при серьёзной деградации. Лучше отслеживать тепловое сопротивление переход-корпус через температурную характеристику.

Ремонтопригодность — здесь часто допускают ошибку при замене отдельного модуля в сборке. Если менять один вышедший из строя модуль, а остальные уже отработали 2-3 года, скоро выйдут из строя соседние. Лучше менять всю группу одновременно, хоть это и дороже.

Интеграция в промышленные системы

При подключении к АСУ ТП часто возникает проблема с гальванической развязкой сигналов. Стандартные оптроны иногда не справляются с помехами в цехах с мощным оборудованием. Пришлось на одном объекте дополнительно устанавливать волоконно-оптические преобразователи.

Протоколы обмена данными — Modbus TCP казался хорошим решением, но в реальных условиях с большим количеством коммутаторов возникали задержки. Перешли на Profinet IRT, хотя пришлось менять всю сетевую инфраструктуру.

Взаимодействие с системами плавного пуска — здесь важно согласование алгоритмов. Как-то раз при запуске компрессорной установки возникла раскачка токов из-за разных времен отклика. Пришлось вводить дополнительный контур синхронизации.

Перспективы и ограничения технологии

Сейчас много говорят о SiC-транзисторах, но для выпрямителей на IGBT ещё есть запас. Особенно в диапазоне напряжений 3.3-6.5 кВ, где SiC пока дорог и менее доступен. Хотя для частот выше 50 кГц, конечно, будущее за широкозонными полупроводниками.

Ограничение по dv/dt — до сих пор актуальная проблема. При коммутации на высоких частотах возникают проблемы с изоляцией обмоток двигателей, если они старые. Приходится либо снижать скорость нарастания, либо ставить дополнительные фильтры.

Экономическая составляющая — несмотря на рост цен на компоненты, IGBT-выпрямители остаются оптимальными для большинства промышленных применений. Особенно если учитывать суммарную стоимость владения, а не только первоначальные инвестиции.

Специфика работы с российскими производителями

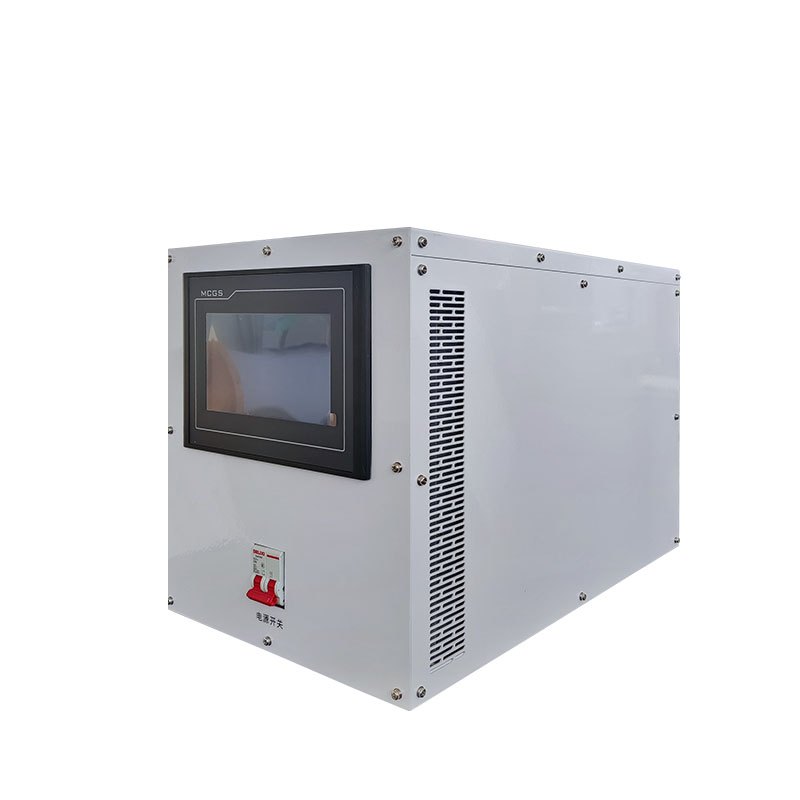

В последнее время заметил рост качества у отечественных сборщиков. Например, ООО 'Хэбэй Тонкэ по производству электрооборудования' предлагает интересные решения по адаптации выпрямителей к российским сетям. У них в распределительных шкафах сразу предусмотрены места для установки отечественных средств защиты и учета.

Важный момент — наличие сервисных инженеров на территории России. С компанией tongke.ru работали над проектом в Кемерово — их специалисты оперативно приехали на запуск, помогли настроить систему стабилизации тока. Это ценно, когда работаешь в удаленных регионах.

Из продукции отмечаю импульсные источники питания для гальваники — там применена интересная схема стабилизации с коррекцией коэффициента мощности. По сравнению с европейскими аналогами лучше переносят просадки напряжения в сетях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Выпрямитель для микродугового оксидирования

Выпрямитель для микродугового оксидирования -

Уличный выпрямитель

Уличный выпрямитель -

Выпрямитель для электродиализа

Выпрямитель для электродиализа -

Выпрямитель для электрофореза

Выпрямитель для электрофореза -

Источник переменного тока

Источник переменного тока -

Выпрямитель для электрофлокуляции

Выпрямитель для электрофлокуляции -

Источник постоянного тока

Источник постоянного тока -

Модульный источник постоянного тока

Модульный источник постоянного тока -

6-импульсный выпрямитель для электрофореза

6-импульсный выпрямитель для электрофореза -

Тестовый выпрямитель

Тестовый выпрямитель -

Водородный выпрямитель

Водородный выпрямитель -

Электролитический выпрямитель

Электролитический выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Гальванический выпрямитель на IGBT

- Высокочастотный выпрямитель

- Выпрямитель с изменением полярности заводы

- Выпрямитель на igbt поставщик

- 6-импульсный выпрямитель

- Регулируемый источник напряжения и тока завод

- Масляный выпрямитель заводы

- Источник питания для твердого оксидирования

- Однополярный импульсный источник питания поставщики

- Выпрямитель для электрофореза на IGBT