Выпрямитель на igbt завод

Когда слышишь про 'выпрямитель на IGBT завод', первое, что приходит в голову — это какие-то универсальные модули, которые можно взять с полки и поставить куда угодно. Но на практике всё сложнее. У нас на производстве в ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования постоянно сталкиваемся с тем, что заказчики недооценивают специфику нагрузок. Особенно когда речь идёт о дуговых печах или гальванических линиях — там параметры по току и тепловому режиму совсем другие.

Почему IGBT — не всегда панацея

Взялись как-то за заказ для металлургического комбината — нужен был выпрямитель на igbt на 3000А. Рассчитали всё по классическим схемам, но на испытаниях столкнулись с резкими бросками обратного напряжения. Оказалось, при коммутации индуктивных нагрузок стандартные защитные цепи не успевают срабатывать. Пришлось переделывать систему snubber-ов, добавлять дополнительные varistor-ы.

Кстати, тепловой расчёт — отдельная головная боль. В документации на модули IGBT обычно указаны идеальные условия теплоотвода. Но в реальном шкафу, где ещё и тиристорные группы стоят, температура может запросто уходить за 80°C. Пришлось для одного из проектов разрабатывать гибридную систему охлаждения — принудительный обдув + теплоотводящие шины из медного сплава.

Запомнился случай с пищевым производством — там требовался выпрямитель для электролиза. Казалось бы, простейшая задача. Но из-за постоянных промывок оборудования влажность в цехе была под 90%. Через полгода начались пробои по силовым выводам. Выяснилось, что стандартная лакировка плат не держит такие условия. Теперь для 'мокрых' производств всегда используем дополнительную герметизацию компаундом.

Особенности схемотехники для разных отраслей

Для гальваники важно поддерживать стабильность тока в пределах ±1%. Сначала пытались обойтись стандартными ШИМ-контроллерами, но при больших токах (от 5000А) начинались низкочастотные пульсации. Пришлось разрабатывать систему с двойной петлёй регулирования — по току и по напряжению, с коррекцией по температуре электролита.

Интересный опыт был с выпрямителями для установок электронного луча. Там нужна не просто стабилизация, а точное задание формы импульса. Использовали каскадное включение IGBT с индивидуальным управлением каждым модулем. Но столкнулись с проблемой синхронизации — задержки в драйверах давали рассинхрон до 100 нс. Помогло только применение FPGA для генерации управляющих сигналов.

Для сварочного оборудования вообще отдельная история. Там главное — динамика. Стандартные IGBT модули не всегда выдерживают частые коммутации при пиковых токах. В некоторых случаях оказалось выгоднее использовать связку IGBT + MOSFET — первый для базового преобразования, второй для компенсации бросков.

Проектирование силовой части: что не пишут в учебниках

Разводка шин — это целое искусство. Однажды пришлось переделывать всю конструкцию потому что индуктивность петель питания вызывала перенапряжения при отключении. Сейчас всегда используем laminated busbar — дороже, но зато паразитные параметры в разы меньше.

Защита от КЗ — тема отдельного разговора. Быстродействующие предохранители часто не успевают сработать при внутреннем коротком замыкании в IGBT. Применяем комбинированную схему: датчики тока на основе эффекта Холла + программная защита в контроллере + быстродействующие разрядники.

Охлаждение — вечная проблема. Для выпрямителей на igbt большой мощности (от 100 кВт) воздушное охлаждение уже не справляется. Перешли на жидкостные системы, но и там свои нюансы — коррозия радиаторов, образование конденсата, надёжность помп. Сейчас тестируем систему с диэлектрической жидкостью — пока дорого, но результаты обнадёживают.

Монтаж и эксплуатация: где кроются неочевидные проблемы

При монтаже силовых модулей многие недооценивают важность момента затяжки. Был случай на алюминиевом заводе — через месяц работы начался перегрев одного из ключей. Оказалось, монтажник не дотянул винты всего на 0.5 Н·м — контактная площадка окислилась, тепловое сопротивление выросло втрое.

Вибрация — ещё один скрытый враг. На прокатном стане из-за постоянной вибрации отвалились несколько силовых выводов. Теперь для промышленного оборудования всегда используем дополнительную фиксацию разъёмов скобами и виброустойчивые клеммники.

Проблемы с ЭМС чаще всего всплывают уже на объекте. Один раз при запуске выпрямитель сажал всю сеть цеха — гармоники обратного порядка вышибали УЗО. Пришлось ставить активные фильтры высших гармоник. Теперь всегда на стадии проектирования закладываем место под фильтрующие устройства.

Перспективы и направления развития

Сейчас активно экспериментируем с SiC-транзисторами. Они дают меньшие коммутационные потери, но пока дороже традиционных IGBT. Для специальных применений — например, для высокочастотных источников питания — уже переходим на гибридные схемы.

Интересное направление — интеллектуальные системы диагностики. Встраиваем датчики температуры непосредственно в силовые модули, добавляем мониторинг деградации паяных соединений. Это позволяет предсказывать отказы за несколько недель до возникновения проблем.

Для особо ответственных применений разрабатываем резервированные системы. Но тут есть нюанс — просто поставить два выпрямителя недостаточно. Нужна умная система переключения с контролем качества выходных параметров. Сейчас отрабатываем схему с быстродействующими статическими переключателями на основе тиристоров.

Выводы и рекомендации

Главный урок — нельзя подходить к проектированию выпрямителей на IGBT шаблонно. Каждое применение имеет свою специфику, которую нужно изучать на месте. Мы в ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования всегда отправляем инженеров на объект перед началом проектирования — это экономит массу времени и средств на переделках.

Стоит внимательнее относиться к мелочам — качеству монтажа, условиям эксплуатации, квалификации обслуживающего персонала. Чаще всего проблемы возникают не из-за ошибок в схемотехнике, а из-за пренебрежения 'мелочами' вроде виброизоляции или правильного подбора кабелей.

Не стоит гнаться за предельными параметрами. Иногда надёжность важнее КПД. Для большинства промышленных применений оптимальным оказывается запас по току в 20-30% и работа на частотах не выше 20 кГц — это даёт приемлемые потери и хороший запас по надёжности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Выпрямитель для электродиализа

Выпрямитель для электродиализа -

Масляный выпрямитель

Масляный выпрямитель -

Тестовый выпрямитель

Тестовый выпрямитель -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Нагревательный выпрямитель

Нагревательный выпрямитель -

12-импульсный выпрямитель для электрофореза

12-импульсный выпрямитель для электрофореза -

Высокочастотный импульсный источник питания

Высокочастотный импульсный источник питания -

Выпрямитель

Выпрямитель -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

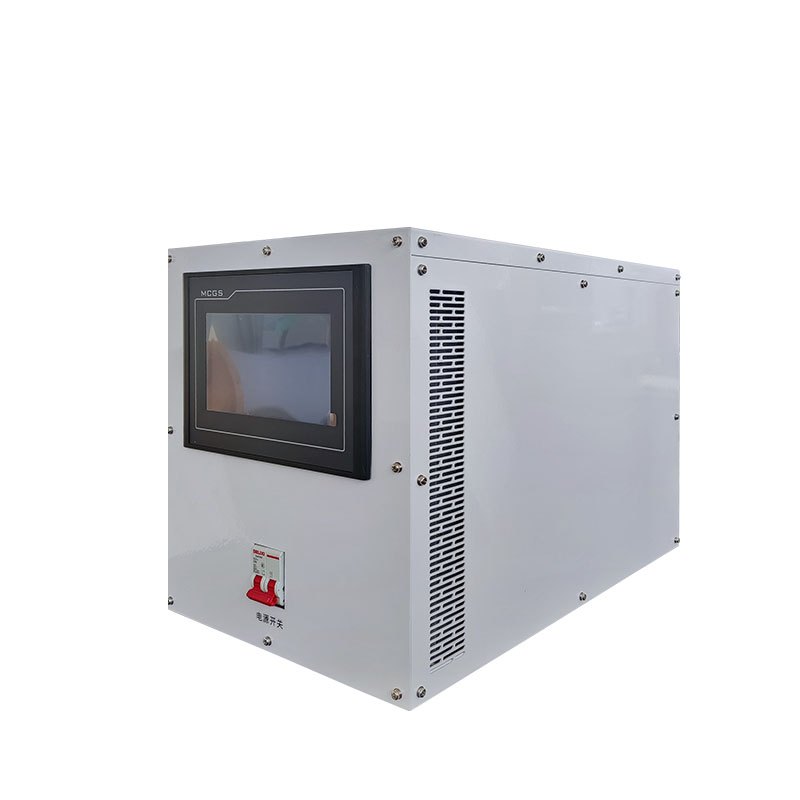

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

Выпрямитель для твердого анодирования

Выпрямитель для твердого анодирования -

Импульсный источник питания

Импульсный источник питания

Связанный поиск

Связанный поиск- Источник постоянного тока для шахты завод

- Взрывозащищенный источник постоянного тока производители

- Шестиимпульсный выпрямитель

- Шахтный выпрямитель заводы

- Масляный выпрямитель завод

- Источник постоянного питания с шим производитель

- Импульсный выпрямитель поставщики

- Источник питания для гипохлорита натрия

- Стабилизированный источник постоянного тока питания поставщик

- Источник постоянного тока высокого напряжения поставщики