Высокочастотный импульсный источник питания поставщики

Когда ищешь высокочастотные импульсные источники питания, главная ошибка — гнаться за паспортными характеристиками без учёта реальных условий работы. Многие забывают, что КПД 95% в лаборатории и на производственной линии — это два разных значения.

Рынок и специфика выбора

Сейчас на рынке наблюдается перекос: одни поставщики предлагают универсальные решения, которые на деле оказываются 'котами в мешке', другие завышают цены за счёт ненужных опций. Например, для гальванических производств критична стабильность тока, а не пиковая мощность.

Вот случай из практики: заказчик купил китайский блок с заявленным сроком службы 10 лет. Через 8 месяцев начались сбои при работе в цехе с повышенной влажностью. Оказалось, производитель сэкономил на конденсаторах и изоляции.

Поэтому при выборе всегда смотрю на: - Соответствие стандартам ГОСТ Р и IEC 60950- Диапазон рабочих температур (особенно для Урала и Сибири)- Реальную нагрузочную способность при длительной работе

Производственные нюансы

Наше предприятие ООО Хэбэй Тонгке (https://www.tongke.ru) изначально специализировалось на силовых распределительных шкафах, но со временем пришло к пониманию: без собственной разработки импульсных блоков питания нельзя обеспечить стабильность комплексных решений.

Сделали ставку на модульную архитектуру — это позволяет оперативно менять компоненты при изменении требований заказчика. Например, для литейного цеха добавили защиту от вибрации, для медицинского оборудования — улучшенную фильтрацию помех.

Технологический прорыв случился после внедрения тороидальных трансформаторов собственной разработки. Удалось снизить массу блоков на 15% без потерь в КПД.

Типичные ошибки при эксплуатации

Частая проблема — неправильное охлаждение. Блоки ставят вплотную к другим устройствам, забывая про конвекцию. Максимальная температура корпуса +50°C — это не абстрактная цифра, а порог, после которого деградация компонентов ускоряется в 2-3 раза.

Ещё пример: в цехе анодирования подключили три блока параллельно без уравнивания токов. Результат — постоянные перегрузки и выход из строя диодных сборок. Пришлось перепроектировать всю систему питания.

Сейчас всегда рекомендуем заказчикам проводить тепловизионный контроль в первые месяцы эксплуатации. Это помогает выявить 'слабые места' до наступления гарантийных случаев.

Кейсы и решения

Для металлургического комбината в Магнитогорске разрабатывали систему с 12 импульсными источниками. Основная сложность — компенсация сетевых помех от дуговых печей. Применили схему с двойным PFC-корректором, что дало стабильность напряжения ±0,5% при сетевых бросках до 25%.

Другой проект — модернизация лабораторного оборудования в НИИ. Требовались малогабаритные блоки с низким уровнем ЭМ-помех. Сделали серию с экранированием по стандарту CISPR 22 Class B. Интересно, что это решение потом адаптировали для телекоммуникационных стоек.

Неудачный опыт тоже был: попытка создать 'идеальный' блок для всех отраслей. На практике оказалось, что универсальность всегда компромисс. Теперь фокусируемся на отраслевых решениях — для каждого сегмента свои приоритеты.

Перспективы развития

Сейчас вижу тенденцию к интеграции систем мониторинга. Простые импульсные источники постепенно уступают место 'интеллектуальным' блокам с возможностью удалённой диагностики. В новых разработках добавляем интерфейсы Modbus RTU и Ethernet.

Ещё одно направление — гибридные схемы с резервированием. Особенно востребовано в медицинской технике и системах безопасности, где простои недопустимы.

Из новинок тестируем охлаждение на термоэлектрических элементах. Пока дорого, но для прецизионных задач уже есть спрос. Главное — не гнаться за модными технологиями, а оценивать их практическую пользу для конкретных применений.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Выпрямитель с реверсом полярности

Выпрямитель с реверсом полярности -

Тиристорный источник постоянного тока

Тиристорный источник постоянного тока -

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

Тестовый выпрямитель

Тестовый выпрямитель -

Нагревательный выпрямитель

Нагревательный выпрямитель -

12-импульсный выпрямитель для электрофореза

12-импульсный выпрямитель для электрофореза -

Выпрямитель для анодирования

Выпрямитель для анодирования -

Выпрямитель для электролитической медной фольги

Выпрямитель для электролитической медной фольги -

Взрывозащищенный выпрямитель

Взрывозащищенный выпрямитель -

Гальванический выпрямитель

Гальванический выпрямитель -

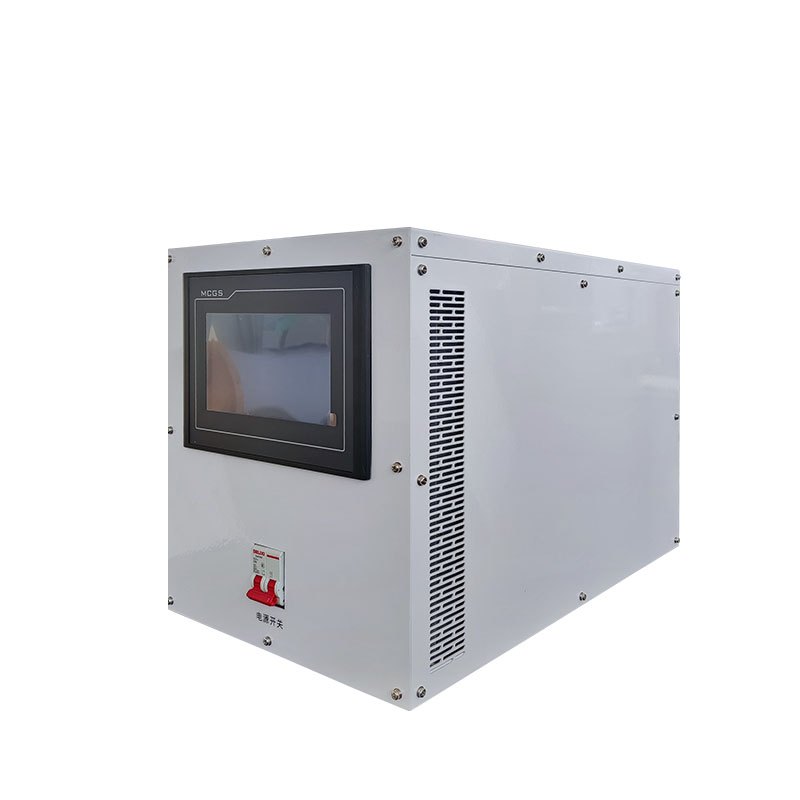

Высокочастотный импульсный источник питания

Высокочастотный импульсный источник питания -

Выпрямитель

Выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Влагозащищенный выпрямитель для уличного использования производитель

- Выпрямитель на SCR

- Импульсный источник питания завод

- Высокочастотный импульсный источник питания

- Импульсный выпрямитель производитель

- Программируемый источник постоянного тока производитель

- Испытательный выпрямитель для старения

- Шахтный взрывозащищенный выпрямитель поставщик

- Источник питания постоянного тока scr производитель

- Выпрямитель для электрокаталитического окисления