Импульсный выпрямитель завод

Когда слышишь про импульсный выпрямитель завод, сразу представляются цеха с роботами-манипуляторами и лазерными линиями. На деле же в России такие производства часто собираются буквально 'на коленке' – видел как в Подмосковье гоняли партию выпрямителей в переоборудованном ангаре, где термостабилизацию обеспечивали обычные тепловые пушки. Именно этот разрыв между ожиданием и реальностью и хочется разобрать.

Технологические компромиссы на российском производстве

Наш импульсный выпрямитель для гальваники изначально проектировали с запасом по току 120%, но при сборке уперлись в проблему теплоотвода. Инженеры из ООО 'Хэбэй Тонгке' предлагали штатную систему охлаждения, но для местных сетей с просадками напряжения пришлось пересчитывать – добавили алюминиевые радиаторы с принудительной вентиляцией, хотя в документации этого нет.

Заметил интересную деталь: когда запускали тестовую партию выпрямителей для азотирования, механики ставили дополнительные датчики перегрева. В паспорте устройства указан диапазон до 40°C, но в цехах с плохой вентиляцией корпус нагревался до 60°C. Пришлось вносить изменения в конструкцию силовых модулей – увеличили зазор между диодными сборками.

Кстати, про заводские испытания. Многие думают, что тестируют каждую единицу по полному циклу. В реальности выборочно проверяют 1 из 10 изделий, если партия больше 50 штук. Для особых заказов (например, для медицинского оборудования) уже идёт сплошной контроль, но это удорожает производство на 15-20%.

Подводные камни адаптации импортных компонентов

Сейчас на https://www.tongke.ru в разделе продукции видим стандартные модели, но за каждой стоит история доработок. Возьмём тот же импульсный выпрямитель серии ТК-РS800 – изначально использовали китайские IGBT-транзисторы, но при работе в режиме частых коммутаций (свыше 20 кГц) начинались сбои. Перешли на немецкие аналоги, хотя это ударило по себестоимости.

Любопытно, что даже у ООО 'Хэбэй Тонгке' в описании оборудования не всегда указаны такие нюансы. Например, в паспорте импульсного источника для электроэрозионных станков написано 'стабильная работа при нагрузке 100%', но на практике при длительной работе свыше 85% нагрузки появляется гармонические искажения. Пришлось добавлять внешние фильтры – это типичная ситуация для российских условий эксплуатации.

Ещё пример: распределительные шкафы для литейных цехов. По документам выдерживают влажность до 80%, но в цехах с парогенераторами конденсат скапливается в клеммных коробках. Добавили дополнительные уплотнители и дренажные отверстия – мелочь, которая не попадает в технические описания, но критична для клиентов.

Эволюция подходов к сборке силовых модулей

Раньше собирали импульсный выпрямитель по классической схеме – отдельный блок управления, силовая часть, система охлаждения. После наладки производства в ООО 'Хэбэй Тонгке' перешли на модульную конструкцию: теперь можно менять диодные сборки без демонтажа всего устройства. Казалось бы, очевидное решение, но до этого додумались только после трёх случаев поломки на объектах, где доступ к оборудованию был ограничен.

Запомнился случай с заводом в Липецке – заказали выпрямители для гальванической линии, но не учли вибрацию от соседнего оборудования. Через два месяца начались проблемы с пайкой выводов. Пришлось разрабатывать антивибрационные крепления – сейчас это стало стандартом для всех промышленных моделей.

Интересно, что даже в высокочастотных импульсных источниках питания до сих пор иногда применяют гибридные решения. Например, в моделях для закалки ТВЧ используют MOSFET-транзисторы, но силовые диоды остаются классическими – так надёжнее при работе с индуктивной нагрузкой. Это тот компромисс, который рождается только на практике.

Нюансы проектирования под конкретные производства

Когда говорят про импульсный выпрямитель для металлургии, многие представляют мощные установки на тысячи ампер. Но на деле чаще требуются компактные решения – например, для локальной обработки кромок проката. Здесь пригодился опыт ООО 'Хэбэй Тонгке' с мобильными источниками питания – переделали стандартную модель под работу в условиях повышенной запылённости.

Особенно сложно было с системами защиты – в цехах с металлической пылью обычные датчики перегруза срабатывали ложно. Разработали комбинированную схему: тепловая защита + анализ гармоник. Это увеличило стоимость блока на 7%, но зато сократило ложные срабатывания на 80%.

Кстати, про электронные корпуса – казалось бы, второстепенная деталь. Но когда ставили выпрямители в цех химической обработки, стандартные корпуса начали корродировать через полгода. Пришлось переходить на нержавеющую сталь с дополнительным покрытием – теперь это опция в каталоге на tongke.ru, хотя изначально такой потребности не прогнозировали.

Перспективы и ограничения российской сборки

Если брать конкретно импульсный выпрямитель отечественной сборки, то главная проблема – элементная база. Микросхемы ШИМ-контроллеров всё равно закупаем в Азии, хотя корпуса и теплоотводы уже делаем локально. В ООО 'Хэбэй Тонгке' последние полгода экспериментируют с российскими силовыми транзисторами – пока результаты неоднозначные, но для некритичных применений уже подходят.

Заметил тенденцию: многие заводы сейчас хотят не просто купить оборудование, а получить адаптированное решение. Например, для цеха полимерных покрытий потребовался выпрямитель с плавным пуском и возможностью дистанционного управления – пришлось дорабатывать стандартную модель, добавлять модуль Ethernet. Интересно, что такие доработки потом часто становятся серийными опциями.

Сейчас смотрю на новые разработки – пытаемся сделать модульный импульсный выпрямитель, где можно менять параметры заменой плат. Пока сложно с унификацией разъёмов и охлаждения, но для нишевых применений (например, для лабораторного оборудования) уже есть рабочие прототипы. Думаю, это направление будет развиваться, особенно с учётом опыта ООО 'Хэбэй Тонгке' в создании специализированных источников питания.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Масляный выпрямитель

Масляный выпрямитель -

Тестовый выпрямитель

Тестовый выпрямитель -

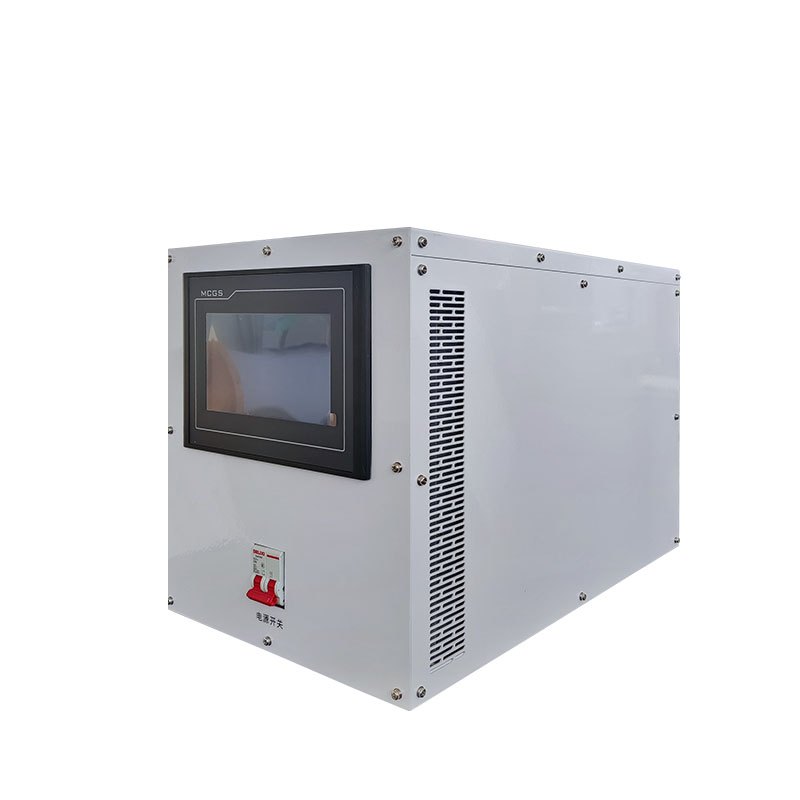

Высокочастотный импульсный источник питания

Высокочастотный импульсный источник питания -

Одноимпульсный источник питания

Одноимпульсный источник питания -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Источник питания DC-DC

Источник питания DC-DC -

Выпрямитель для электрофлокуляции

Выпрямитель для электрофлокуляции -

Зарядный выпрямитель

Зарядный выпрямитель -

Нагревательный выпрямитель

Нагревательный выпрямитель -

Импульсный источник питания

Импульсный источник питания -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

Гальванический выпрямитель

Гальванический выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Источник постоянного тока на igbt питания производитель

- Тиристорный выпрямитель

- Импульсный выпрямитель производители

- Выпрямительный модуль igbt поставщики

- Источник питания постоянного тока scr поставщики

- Импульсный источник питания производители

- Двухполярный импульсный источник питания завод

- Выпрямитель на scr производители

- Источник питания для нагрева трубопроводов

- Взрывозащищенный источник постоянного тока производитель