Источник питания для электрофореза на SCR

Всё ещё встречаю лаборантов, которые путают SCR-регуляторы с обычными тиристорными выпрямителями — мол, раз искрит при перегрузке, значит не подходит для электрофореза. А ведь именно стабильность тока в зоне 0.5-2% при работе с гелями и определяет, будет ли аппаратура годами работать без перегрева электродов.

Почему SCR, а не импульсный блок

В 2018-м пробовали ставить китайский импульсник на замену советскому ВС-10 — после трёх месяцев работы начались флуктуации напряжения при температуре геля выше 25°C. Пришлось экранировать всё кроме радиаторов, но на высокоомных буферах (скажем, для ДНК-фрагментов) всё равно проскакивали помехи.

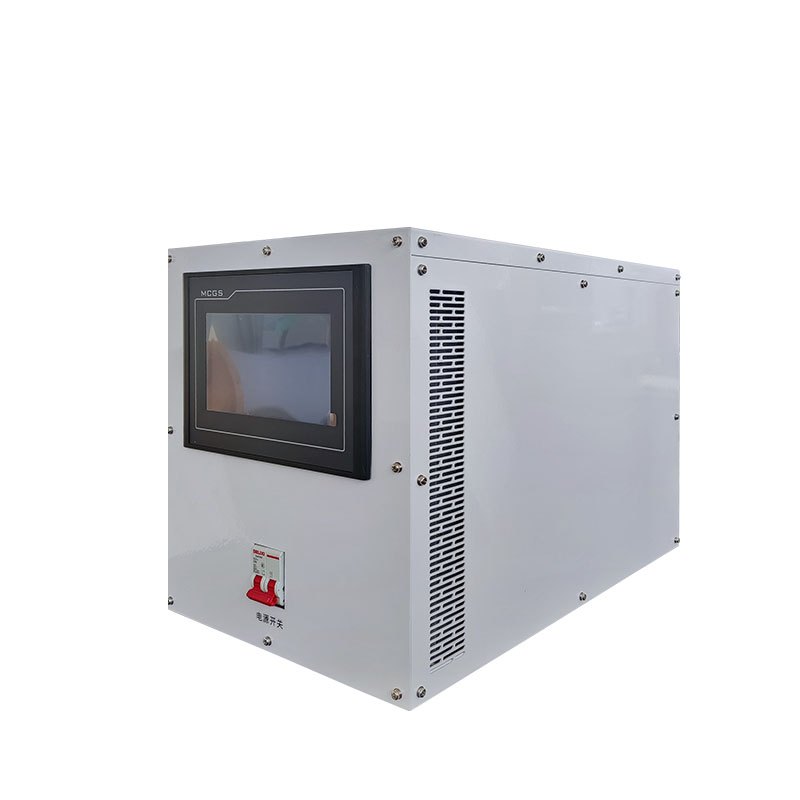

SCR-схемы тут выигрывают за счёт плавного нарастания тока — даже если в сети скачет до 245В, как было на прошлой неделе в институтском корпусе. Кстати, у Тонгке в модельном ряду есть как раз источник питания для электрофореза с двойной защитой по току: и электронной, и механической через реле.

Заметил, что многие недооценивают необходимость плавного пуска. Как-то подключил лабораторный SCR-блок напрямую к свежеприготовленному гелю — белковые фракции пошли пятнами из-за резкого старта. Теперь всегда выставляю 15-секундный рамп.

Расчёт параметров для реальных задач

Для большинства методик хватает скромных 300В/500мА, но если работать с иммуноблоттингом — уже нужен запас по току до 1.5А. Наш постоянный поставщик ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования как раз делает блоки с переключаемыми режимами: постоянное напряжение/ток/мощность.

Особенно ценю в их источниках постоянного тока возможность калибровки по внешнему шунту. После инцидента с перегревом медных клемм теперь раз в полгода проверяем падение напряжения на эталонном сопротивлении — отклонения не больше 0.8% за пять лет.

Кстати, про температурную стабильность: SCR-схемы греются заметнее импульсных, но зато не создают ВЧ-наводок на измерительные электроды. В прошлом месяце как раз собирали установку для двумерного электрофореза — пришлось ставить дополнительный вентилятор, но зато фоновый шум удалось снизить до 2 мкВ.

Типичные поломки и как их избежать

Чаще всего выходят из строя силовые тиристоры — особенно если забывают про теплоотвод при работе на предельных токах. В моделях Тонгке стоят алюминиевые радиаторы с ребристой поверхностью, но я всё равно добавляю термопасту КПТ-8.

Раз разорился на ремонт из-за пробоя диодного моста — оказалось, в лаборатории часто включали ультразвуковую ванну в той же линии, что и источник питания для электрофореза. Теперь через разделительный трансформатор подключаем.

Ещё момент: при длительных runs (например, 16 часов для секвенирования) лучше использовать блоки с запасом по мощности 30-40%. У знакомых в НИИ как раз стоял SCR-300 от Хэбэй Тонгке — отработал семь лет без замены компонентов, только раз в год чистили от пыли.

Нюансы подключения и заземления

Многие техники пренебрегают заземлением корпуса, а потом удивляются 'плавающему' нулю. У нас в протоколе жёстко прописано: трёхпроводная схема с отдельной шиной заземления, проверка мегомметром раз в квартал.

Для многоканальных систем важно гальваническое разделение — как-то при параллельном подключении двух блоков получили разность потенциалов 3В между камерами. Сейчас используем распределительные шкафы с изолированными группами контактов.

Заметил, что в новых моделях производитель стал ставить керамические изоляторы вместо пластиковых — видимо, после жалоб на пробой при влажности выше 80%. Мы свои блоки всегда держим в боксах с силикагелем.

Перспективы технологии в современных лабораториях

Несмотря на моду на цифровые источники, SCR-схемы остаются в нишевых применениях — где нужна ремонтопригодность 'в полевых условиях' и устойчивость к импульсным помехам.

У того же ООО Хэбэй Тонгке в каталоге появились гибридные модели — SCR-каскад плюс цифровая система стабилизации. Пробовали на разделении сывороточных белков — дрейф напряжения не более 0.2% за час.

Думаю, лет пять ещё продержатся такие решения в бюджетных лабораториях. Хотя для масс-спектрометрии уже нужны более точные источники, но для рутинного электрофореза SCR пока вне конкуренции по надёжности.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Выпрямитель для гипохлорита натрия

Выпрямитель для гипохлорита натрия -

Источник постоянного тока

Источник постоянного тока -

Одноимпульсный источник питания

Одноимпульсный источник питания -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

Электролитический выпрямитель

Электролитический выпрямитель -

12-импульсный выпрямитель для электрофореза

12-импульсный выпрямитель для электрофореза -

Водородный выпрямитель

Водородный выпрямитель -

Выпрямитель для электрофореза

Выпрямитель для электрофореза -

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

Зарядный выпрямитель

Зарядный выпрямитель -

Выпрямитель для электролитической медной фольги

Выпрямитель для электролитической медной фольги -

Гальванический выпрямитель

Гальванический выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Высокочастотный импульсный источник питания поставщик

- Выпрямитель для уличного использования поставщики

- Источник питания dc-dc поставщик

- Взрывозащищенный источник постоянного тока заводы

- Двенадцатиимпульсный выпрямитель для электрофореза

- Источник питания для оксидирования

- Выпрямитель на igbt поставщики

- Двухполярный импульсный источник питания поставщики

- Регулируемый источник напряжения и тока заводы

- Шахтный выпрямитель производители