Источник постоянного тока для шахты завод

Когда слышишь 'источник постоянного тока для шахты', многие сразу представляют себе просто мощный блок питания – но в горной промышленности это как сравнивать велосипед с карьерным самосвалом. На деле здесь важен не просто вольтаж, а то, как аппарат поведёт себя при обрушении породы или внезапном скачке влажности. Я вот помню, как на одной из уральских шахт заказчики сначала требовали 'максимальную дешевизну', а потом три месяца разбирались с последствиями коррозии на клеммах – оказалось, производитель сэкономил на герметизации корпуса.

Особенности шахтных источников питания

В шахтной атмосфере с её вечной пылью и колебаниями температуры обычный промышленный источник постоянного тока проживёт от силы полгода. Мы в свое время тестировали китайские образцы – внешне похожи на наши, но при первом же включении в забойных условиях датчик давления выдал ошибку из-за конденсата на платах. Пришлось полностью пересматривать систему вентиляции – не тупо ставить кулер, а делать лабиринтные уплотнения с сорбционными фильтрами.

Кстати, про выпрямители – многие до сих пор пытаются адаптировать обычные трёхфазные модели для шахт, забывая про гармонические искажения. На глубине 800 метров это не просто 'помехи', а реальная угроза сбоя всей системы мониторинга метана. Мы как-то ставили эксперимент с немецким оборудованием – в цеху работало идеально, а в стволе рудника 'Шерловая Гора' начало выдавать провалы напряжения каждый раз, когда включались компрессоры.

Запомнился случай с калийным рудником в Березниках – там заказчик требовал источник постоянного тока с дистанционным управлением через Wi-Fi. Казалось бы, стандартная задача, но при пробном пуске выяснилось, что радиосигнал на глубине отражается от солевых пластов совершенно непредсказуемо. В итоге разрабатывали гибридную систему с проводными датчиками и резервной линией через силовые кабели.

Ошибки проектирования и как их избежать

Самая частая ошибка – игнорирование пусковых токов. Когда одновременно запускаются конвейер, вентиляция и насосы, даже самый надежный импульсный источник питания может уйти в защиту. Мы на стенде специально моделируем такие скачки – не те, что в лабораторных условиях, а реальные профили нагрузки с угольных разрезов. Например, для Кузбасса пришлось разрабатывать отдельную линейку с плавным стартом – стандартные модули просто не выдерживали.

Ещё момент – совместимость с устаревшим оборудованием. В том же распределительном шкафу могут соседствовать современные PLC-контроллеры и релейная автоматика 70-х годов. Если источник питания даёт идеальную синусоиду – старые контакторы начинают дребезжать. Приходится искусственно вводить небольшие нелинейные искажения – звучит дико, но на практике работает.

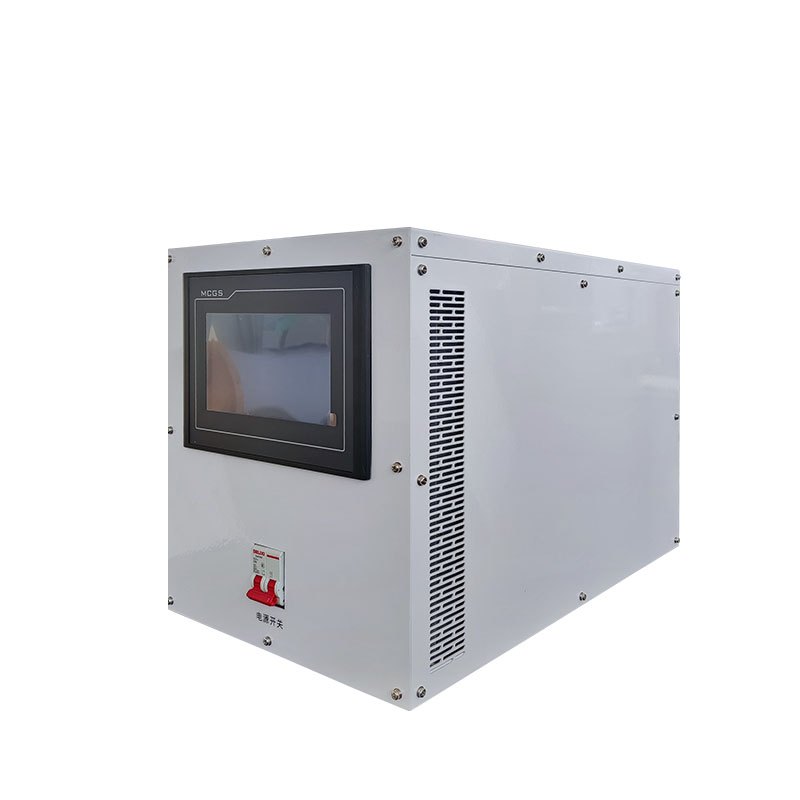

К вопросу о теплоотводе – в подземных условиях нельзя просто поставить вентилятор. Пылевые частицы в шахтном воздухе создают абразивный эффект, лопасти изнашиваются за месяцы. В продукции ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования для таких случаев используют пассивное охлаждение через рёбра радиатора с антистатическим покрытием – решение не самое дешёвое, но на шахте 'Распадская' такие блоки работают уже пятый год без обслуживания.

Реальные кейсы адаптации оборудования

На никелевом руднике в Норильске столкнулись с интересным явлением – при температуре -55°C обычные источники питания отказывались запускаться. Проблема была не в самих схемах, а в электролитических конденсаторах – при экстремальном холоде менялась их ёмкость. Пришлось совместно с химиками разрабатывать специальную незамерзающую пропитку.

А вот на алмазных карьерах Якутии другая беда – сверхнизкая влажность приводит к накоплению статического электричества. Стандартные электронные корпуса накапливали заряд, что приводило к случайным сбросам контроллеров. Решили установкой ионизаторов в местах вентиляционных отверстий – простое решение, но о нём часто забывают при проектировании.

Интересный опыт получили при модернизации вентиляционной системы на шахте 'Воркутинская'. Там старые выпрямители работали через магнитные усилители – надёжно, но с КПД 60%. При замене на современные импульсные блоки столкнулись с проблемой электромагнитной совместимости – помехи от нового оборудования влияли на систему аварийной сигнализации. Пришлось разрабатывать многоступенчатую фильтрацию – сейчас такой подход используется в серийных моделях на tongke.ru для горнорудных предприятий.

Нюансы монтажа и обслуживания

Мало кто учитывает вибрационные нагрузки – когда в ста метрах от электрощитовой работает буровая установка, вибрация передаётся через породу. Обычные болтовые соединения в распределительных шкафах постепенно ослабевают. Мы теперь всегда используем пружинные шайбы и контргайки – мелочь, но из-за её отсутствия на одной из шахт Приморья произошло короткое замыкание с возгоранием.

С обслуживанием тоже не всё просто – в шахтных условиях нельзя просто 'отключить и починить'. Система должна сохранять работоспособность даже при отказе одного модуля. В наших источниках постоянного тока для горной промышленности всегда предусматриваем горячее резервирование с автоматическим переключением – при этом важно, чтобы переходные процессы не влияли на чувствительное оборудование вроде газоаналитических станций.

Отдельная история – кабельные вводы. Стандартные сальники не обеспечивают герметичность при постоянных подвижках горного массива. После нескольких инцидентов с попаданием метан-угольной пыли в щитовые теперь используем только коаксиальные соединения с двойным уплотнением – такая технология изначально разрабатывалась для военной техники, но идеально подошла для шахтных условий.

Перспективы развития шахтного электрооборудования

Сейчас многие говорят про цифровизацию, но в шахтных реалиях беспроводные технологии пока ненадёжны. Гораздо перспективнее развитие интеллектуальных систем диагностики – когда сам источник постоянного тока отслеживает деградацию компонентов и прогнозирует срок службы. Мы уже внедряем такие решения в импульсные источники питания для угольных разрезов – алгоритм анализирует не только основные параметры, но и микроскопические колебания напряжения, которые предшествуют отказам.

Интересное направление – гибридные системы с суперконденсаторами. При внезапных отключениях энергии они могут поддерживать работу критического оборудования 10-15 минут – достаточно для безопасной остановки процессов. В ООО Хэбэй Тонгке такие разработки уже проходят испытания на полигоне в Кемеровской области.

Лично я считаю, что будущее за модульными архитектурами – когда шахта может наращивать мощность постепенно, докупая стандартные блоки. Но здесь есть сложность с стандартизацией – разные производители горного оборудования используют несовместимые протоколы связи. Возможно, в течение следующих пяти лет отрасль придёт к единым техническим регламентам.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Выпрямитель для очистки воды

Выпрямитель для очистки воды -

Выпрямитель для электролитической медной фольги

Выпрямитель для электролитической медной фольги -

Выпрямитель для микродугового оксидирования

Выпрямитель для микродугового оксидирования -

6-импульсный выпрямитель для электрофореза

6-импульсный выпрямитель для электрофореза -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Выпрямитель для электрофореза

Выпрямитель для электрофореза -

Масляный выпрямитель

Масляный выпрямитель -

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

SCR гальванический выпрямитель

SCR гальванический выпрямитель -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

Гальванический выпрямитель

Гальванический выпрямитель -

Выпрямитель для твердого анодирования

Выпрямитель для твердого анодирования

Связанный поиск

Связанный поиск- Влагозащищенный выпрямитель для уличного использования поставщик

- Регулируемый источник напряжения и тока поставщики

- Взрывозащищенный источник постоянного тока производитель

- Влагозащищенный выпрямитель для уличного использования заводы

- Регулируемый источник питания поставщики

- Источник питания для электрополировки

- Шестиимпульсный выпрямитель заводы

- 6-импульсный выпрямитель поставщик

- Высокочастотный импульсный источник питания

- Источник постоянного тока для уличного использования завод