Реверсивный выпрямитель

Всё ещё встречаю коллег, которые путают реверсивный выпрямитель с инвертором — главное заблуждение, с которым сталкивался на каждом втором объекте. На деле это принципиально разные системы, где реверсивник работает в режиме 'двустороннего движения' энергии, а не просто преобразует ток. Сразу вспоминается случай на металлургическом заводе под Челябинском, где из-за такой путаницы чуть не сорвали запуск линии гальванизации.

Принцип работы и типичные ошибки проектирования

Основная фишка реверсивного выпрямителя — способность не только выпрямлять, но и возвращать энергию в сеть. Многие проектировщики забывают про систему рекуперации, ограничиваясь классической схемой. В 2018-м мы как раз столкнулись с этим на заводе 'КамАЗ' — пришлось экстренно дорабатывать блок управления, потому что штатная система не справлялась с бросками напряжения при остановке конвейера.

Особенно критично правильно подбирать тиристоры — их быстродействие должно быть с запасом минимум 15-20%. Как-то раз сэкономили на этом моменте для цеха хромирования, в итоге при переходных процессах выгорела целая секция. Пришлось ставить более мощные аналоги от Semikron, хотя изначально проект предусматривал бюджетные варианты.

Сейчас всегда советую коллегам обращать внимание на систему охлаждения — для реверсивного выпрямителя с воздушным охлаждением нужен запас по производительности вентиляторов. На одном из объектов в Новокузнецке пришлось переделывать обдув после того, как летом при +35°С оборудование уходило в аварийный режим каждые 4-5 часов.

Особенности интеграции в промышленные сети

При подключении к сети 6-10 кВ часто возникает проблема с гармониками — стандартные фильтры не всегда справляются. Мы обычно ставим дополнительные дроссели, но тут важно не переборщить с индуктивностью. Помню, на азотном комбинате в Тольятти из-за слишком 'жёсткой' фильтрации начались самовозбуждения в системе управления.

Сейчас многие пытаются адаптировать реверсивный выпрямитель для работы с возобновляемыми источниками. Лично я скептически отношусь к таким решениям — КПД падает на 7-12%, плюс появляются проблемы со стабильностью. Хотя для маломощных систем до 100 кВт вариант рабочий, проверяли на солнечной станции в Крыму.

Отдельная головная боль — совместимость со старым оборудованием. На Уралвагонзаводе при модернизации гальванической линии пришлось полностью менять систему датчиков тока, потому что советские измерительные трансформаторы давали погрешность до 25% в переходных режимах.

Кейсы из практики ООО 'Хэбэй Тонгке'

В прошлом году мы как раз поставляли реверсивный выпрямитель для модернизации линии цинкования на заводе в Липецке. Заказчик изначально хотел сэкономить на системе управления, но мы настояли на установке программируемого контроллера — в итоге это спасло проект, когда технологи внезапно поменяли требования к циклу обработки.

Интересный опыт был с пищевым комбинатом в Краснодаре — там реверсивный выпрямитель работал в паре с системой водоподготовки. Оказалось, что местная вода имеет специфический состав солей, который вызывал ускоренную коррозию контактов. Пришлось разрабатывать специальное защитное покрытие для клеммников.

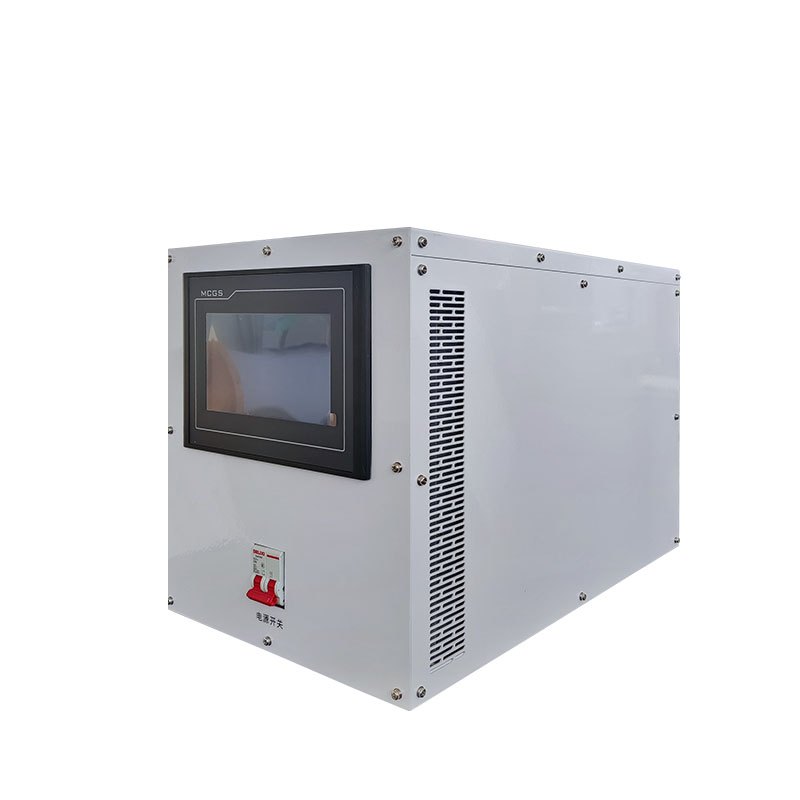

Сейчас в портфеле ООО 'Хэбэй Тонгке' как раз есть несколько модификаций для разных отраслей — от компактных моделей 12 кВт для лабораторий до промышленных систем на 1500 кВт. Кстати, на сайте tongke.ru можно посмотреть текущие технические решения — мы там выкладываем реальные схемы подключения, а не рекламные буклеты.

Типичные поломки и способы профилактики

Чаще всего выходят из строя силовые ключи — особенно в системах с частыми переключениями направления тока. Рекомендую менять их профилактически после 15-20 тысяч циклов, даже если параметры ещё в норме. Проверено на практике: экономия на своевременной замене обходится в 3-4 раза дороже последующего ремонта.

Второе слабое место — датчики Холла. В цехах с высокой вибрацией их контакты разбалтываются за 6-8 месяцев. Мы сейчас ставим дополнительную фиксацию разъёмов эпоксидным компаундом — помогает продлить срок службы минимум вдвое.

Раз в квартал обязательно нужно проверять баланс фаз — реверсивный выпрямитель чувствителен к перекосу даже в пределах допустимых норм. Как-то на алюминиевом заводе из-за перекоса в 5% начались периодические сбои в системе стабилизации тока. Долго искали причину, пока не догадались провести полный аудит питающей сети.

Перспективы развития технологии

Сейчас активно экспериментируем с SiC-транзисторами — они позволяют поднять частоту переключения до 50-100 кГц. Правда, появляются новые проблемы с ЭМС, но зато КПД растёт на 3-5%. В лаборатории ООО 'Хэбэй Тонгке' уже собрали прототип на 200 кВт с КПД 98.2% — для классических IGBT-схем это недостижимый показатель.

Интересное направление — гибридные системы с батарейными накопителями. Особенно для предприятий с суточными перепадами нагрузки. На химкомбинате в Дзержинске такая схема позволила снизить пиковую нагрузку на сеть на 40%, хотя изначально ставили реверсивный выпрямитель совсем для других задач.

Лично я считаю, что будущее за модульными системами — когда можно набрать нужную мощность из стандартных блоков по 50-100 кВт. Это упрощает и ремонт, и масштабирование. Кстати, в новых разработках ООО 'Хэбэй Тонгке' как раз пошли по этому пути — последняя серия TKR-V как раз строится по блочному принципу.

Нюансы пусконаладки и обслуживания

При первом запуске всегда советую проводить тестовые циклы с постепенным увеличением нагрузки — минимум 10-15 циклов от 10% до 100% мощности. Это помогает выявить 'детские болезни' системы. Как-то пропустили этот этап на объекте в Казани — в итоге при первом же включении на полную мощность сработала защита от перегрева из-за неправильно рассчитанного теплового режима.

Обслуживающий персонал нужно обязательно обучать работе с осциллографом — без анализа формы тока диагностика многих неисправностей превращается в гадание на кофейной гуще. Мы обычно проводим 2-3 дня практических занятий прямо на объекте, показываем реальные осциллограммы для разных режимов работы реверсивного выпрямителя.

Раз в полгода рекомендую проводить полную диагностику системы изоляции — особенно для оборудования, работающего во влажных помещениях. На цементном заводе в Вольске из-за повышенной влажности за 4 месяца сопротивление изоляции упало ниже критического уровня, хотя визуально повреждений не было видно.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенный выпрямитель

Взрывозащищенный выпрямитель -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Выпрямитель для испытаний электродвигателей постоянного тока

Выпрямитель для испытаний электродвигателей постоянного тока -

IGBT гальванический выпрямитель

IGBT гальванический выпрямитель -

Источник переменного тока

Источник переменного тока -

Выпрямитель для анодирования

Выпрямитель для анодирования -

Выпрямитель для окрасочного анодирования

Выпрямитель для окрасочного анодирования -

Электролитический выпрямитель

Электролитический выпрямитель -

Выпрямитель для электрофлокуляции

Выпрямитель для электрофлокуляции -

Источник постоянного тока на IGBT

Источник постоянного тока на IGBT -

Выпрямитель для микродугового оксидирования

Выпрямитель для микродугового оксидирования -

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Однополярный импульсный выпрямитель

- Двухполярный импульсный источник питания производитель

- Выпрямитель на igbt заводы

- Выпрямитель с водяным охлаждением производитель

- Тиристорный источник постоянного тока поставщик

- Тиристорный гальванический источник питания

- Источник питания постоянного тока scr поставщики

- Rectifier

- Взрывозащищенный выпрямитель заводы

- Выпрямитель с шим (pwm) поставщики