Регулируемый источник напряжения и тока производитель

Когда слышишь 'регулируемый источник напряжения и тока производитель', первое, что приходит в голову — это скучные спецификации с идеальными цифрами. Но на практике всё иначе: за каждой десятой долей процента стабильности стоят часы проб и ошибок. Например, многие до сих пор путают, где нужен импульсный источник питания, а где — линейный, и это порождает тонны необоснованных претензий.

Почему стабильность — это не только про цифры

Вот смотрю на тесты нашего источника постоянного тока серии ТК-М: вроде бы КПД 92%, пульсации в норме. Но когда подключаешь его к реальной нагрузке вроде гальванической ванны, начинаются сюрпризы. Температурный дрейф всего на 0.02%/°C кажется мелочью, пока цех не прогреется летом до 35°C. Приходилось переделывать схемы компенсации трижды, пока не нашли баланс между стоимостью и надёжностью.

Кстати, про стоимость: один заказчик требовал регулируемый источник тока с точностью 0.01% за копейки. Объяснял, что для его лабораторных исследований такой параметр избыточен — достаточно бы и 0.1%, но нет. В итоге собрали прототип, он полгода пылился на полке, потому что реальные эксперименты не требовали такой точности. Вывод: иногда нужно не слепо выполнять ТЗ, а советовать то, что действительно нужно клиенту.

Особенно сложно с выпрямителями для промышленных печей. Там ведь не только стабильное напряжение важно, но и плавный старт. Как-то раз сэкономили на системе плавного пуска — и за месяц три тиристора вышли из строя от термоударов. Пришлось добавлять каскадную схему разгона, хотя изначально в проекте её не было.

Импульсные блоки: где они действительно нужны

Сейчас мода на высокочастотные импульсные источники питания, но не все понимают их ограничения. Да, КПД выше, габариты меньше, но для измерительных задач с низким уровнем шума иногда лучше старый добрый линейный источник. Помню, для калибровочной станции делали партию — заказчик сначала требовал импульсные блоки, но после тестов на ЭМС вернулись к линейным с пассивным охлаждением.

А вот для телекоммуникационных стоек наши импульсные источники питания серии ТК-R показали себя отлично. Но и тут есть нюанс: при проектировании распределительных шкафов нужно учитывать не только мощность, но и гармонические искажения от соседнего оборудования. Как-то пришлось экранировать целый ряд блоков, потому что они влияли на работу частотных преобразователей.

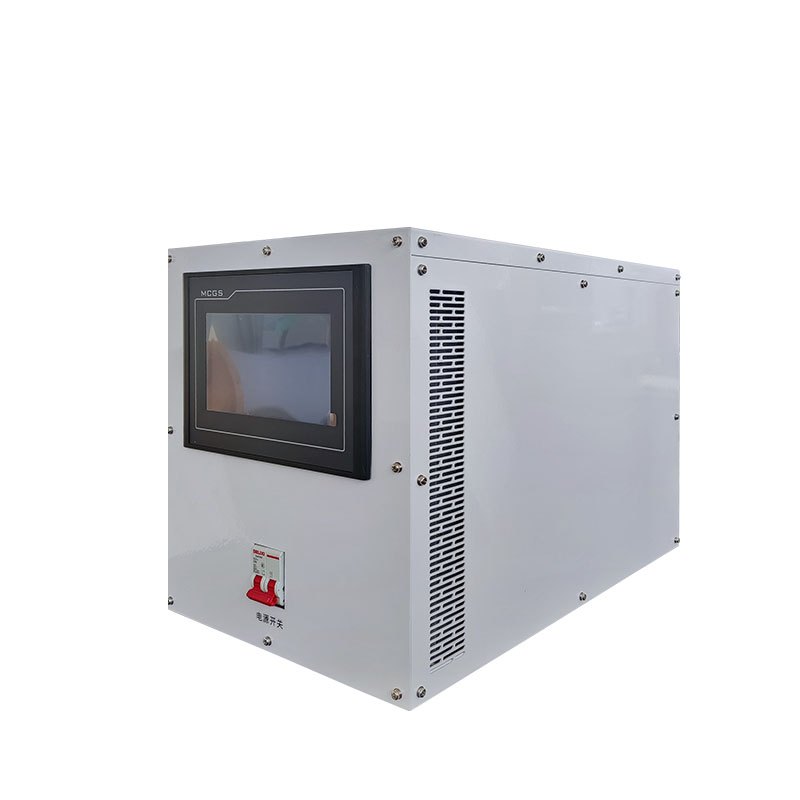

Кстати, про электронные корпуса: кажется, мелочь, но от конструкции зависит до 30% надёжности. Вон те перфорированные кожухи, что мы ставим на источники переменного тока — не просто так сделаны с двойными стенками. В цехах с высокой вибрацией обычный корпус за полгода разбалтывается, а эти служат годами. Проверено на металлообрабатывающем заводе в Подольске.

Ошибки, которые лучше не повторять

Был у нас заказ на источники питания для отраслевого применения в химической промышленности. Сделали по всем стандартам, но забыли уточнить про пары кислот в воздухе. Через месяц клиент прислал фото корродированных клемм. Пришлось срочно разрабатывать герметичные боксы с азотной продувкой — проект ушёл в минус, зато теперь всегда спрашиваем про среду эксплуатации.

Ещё один урок: никогда не используй универсальные разъёмы для силовых цепей. Казалось бы, стандартный XLR выдерживает до 50А? На бумаге — да. На практике — при длительных нагрузках от 30А контакты подгорают. Теперь все силовые подключения делаем через клеммники WDU 6.0, даже если клиент просит 'как у всех'.

И да, про охлаждение: для источников постоянного тока большой мощности пассивные радиаторы не всегда спасают. В проекте для лазерной резки пришлось комбинировать принудительное воздушное охлаждение с теплоотводящей пастой — обычная термопрокладка не справлялась при пиковых нагрузках. Хотя в документации к пасте писали, что она выдерживает до 200°C...

Производственные тонкости, о которых молчат

На нашем производстве (ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования) сборка регулируемых источников напряжения идёт с двойным контролем тепловых режимов. Но даже это не спасает от сюрпризов с комплектующими: как-то получили партию транзисторов с маркировкой 'промышленные', а они при +85°C начинали 'плыть'. Теперь тестируем все критические компоненты в термокамере.

Сайт tongke.ru правильно акцентирует на тестах при разных нагрузках, но в жизни важнее длительные цикличные испытания. Например, наш выпрямитель для гальваники проходит 200 циклов 'холодный пуск — максимальная нагрузка — отключение' прежде чем попасть к клиенту. Иначе первые же месяцы эксплуатации выявят слабые места.

Кстати, про слабые места: в распределительных шкафах чаще всего выходят из строя не силовые элементы, а системы индикации. Светодиоды горят, кнопки залипают — мелочи, но клиенты судят по ним о качестве всей сборки. Пришлось переходить на компоненты с IP67 даже для внутренней индикации.

Что в итоге имеет значение для производителя

Глядя на наш ассортимент (источники постоянного тока, выпрямители, источники переменного тока, высокочастотные импульсные источники питания, импульсные источники питания, распределительные шкафы, электронные корпуса), понимаешь: не количество моделей важно, а их адаптивность. Лучше иметь десять проверенных конфигураций, которые можно быстро модифицировать под задачи клиента, чем сотню 'универсальных' решений.

Сейчас, к примеру, активно дорабатываем источники питания для отраслевого применения в ветроэнергетике — там нужна особая защита от вибрации и перепадов температур. Стандартные решения не работают, приходится экспериментировать с амортизацией и компаундами.

И главное: ни один каталог не заменит диалога с заказчиком. Техническое задание — это только половина правды, остальное выясняется когда видишь, как оборудование будет работать в реальных условиях. Поэтому мы в ООО Хэбэй Тонкэ всегда просим фото монтажа и эксплуатации — это лучше любых лабораторных отчётов показывает, где нужно улучшать конструкцию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Взрывозащищенный выпрямитель

Взрывозащищенный выпрямитель -

Модульный источник постоянного тока

Модульный источник постоянного тока -

Импульсный источник питания

Импульсный источник питания -

Тиристорный источник постоянного тока

Тиристорный источник постоянного тока -

Выпрямитель для анодирования

Выпрямитель для анодирования -

Нагревательный выпрямитель

Нагревательный выпрямитель -

Электролитический выпрямитель

Электролитический выпрямитель -

Выпрямитель для окрасочного анодирования

Выпрямитель для окрасочного анодирования -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

Выпрямитель для электродиализа

Выпрямитель для электродиализа -

Водородный выпрямитель

Водородный выпрямитель -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Тиристорный выпрямитель поставщики

- Регулируемый источник напряжения и тока производитель

- Источник постоянного тока на igbt питания производители

- 6-импульсный выпрямитель поставщики

- Источник постоянного тока высокого напряжения производитель

- Выпрямитель для уличного использования производитель

- Источник постоянного тока высокого напряжения производители

- Высокочастотный выпрямитель заводы

- Источник питания для электрофлокуляции

- Источник постоянного тока для шахты заводы