Электролитический выпрямитель на SCR

Если честно, многие до сих пор путают обычные тиристорные выпрямители с электролитическими на SCR — а ведь разница принципиальная, особенно когда речь идет о работе с агрессивными средами. Сразу вспоминается случай на алюминиевом заводе в Красноярске, где попытались адаптировать стандартный выпрямитель для электролиза меди — результат был плачевным: тиристоры 'сыпались' через две недели. Позже разобрались — не учли пульсации тока при поляризации электродов.

Конструктивные особенности, которые не пишут в инструкциях

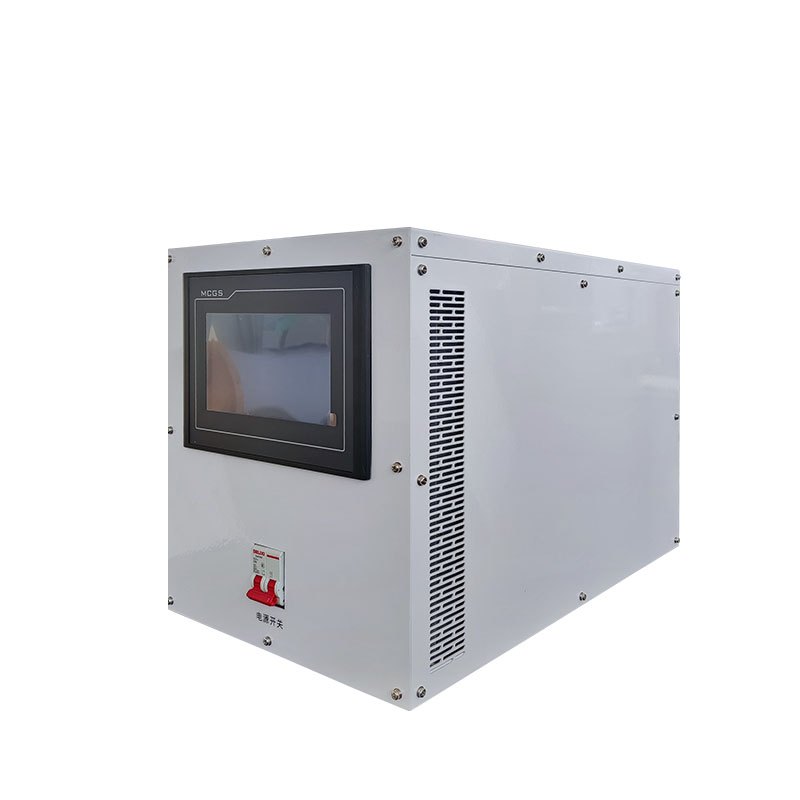

Вот смотрите: большинство производителей, включая ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования, используют в своих электролитических выпрямителях на SCR трёхфазные мостовые схемы, но редко упоминают про нюансы охлаждения. На их сайте https://www.tongke.ru указано, что продукция охватывает источники постоянного тока — это верно, но в реальности для электролиза нужна адаптация системы отвода тепла.

Лично сталкивался с перегревом тиристоров в выпрямителе ТК-315 — оказалось, проблема была не в самих SCR, а в недостаточном контакте радиаторов с воздушным потоком. Пришлось переделывать крепления, добавлять термопасту с содержанием серебра. Кстати, их распределительные шкафы хорошо совместимы с такой доработкой.

Ещё момент: многие забывают про обратное напряжение при коммутации. В электролизёрах часто возникают броски до 150% от номинала — стандартные защитные цепи не всегда справляются. Приходится ставить дополнительные варисторы, причём не любые, а именно с плавной характеристикой гашения.

Практические кейсы и типичные ошибки

В 2021 году настраивали систему для цинкового производства — заказчик требовал КПД не менее 92%. Использовали электролитический выпрямитель серии TKR-400, но первоначальные замеры показывали лишь 87%. Стали разбираться — обнаружили, что проблема в несимметрии фаз на входе. После установки симметрирующих трансформаторов вышли на 93.5%.

Частая ошибка — экономия на дросселях. Без сглаживающих катушек пульсации достигают 15-20%, что критично для качества осаждения металла. Особенно это заметно при работе с никелем — начинается неравномерное покрытие.

Коллеги с Уралхиммаша пробовали использовать импульсные источники вместо SCR — неудачно. Для электролиза важна стабильность тока, а не только КПД. Импульсные блоки давали высокочастотные помехи, которые влияли на контрольные датчики концентрации.

Нюансы настройки и калибровки

Система управления — отдельная история. В современных выпрямителях, включая модели от Тонгке, ставят цифровые контроллеры, но алгоритмы часто требуют доработки. Например, при изменении температуры электролита от 40 до 80°C характеристика SCR меняется нелинейно — стандартные PID-регуляторы не успевают адаптироваться.

Запомнился случай с автоматической стабилизацией тока — казалось бы, базовая функция. Но когда в цепи электролиза происходит кавитация (пузырьки газа), сопротивление скачет — обычная ОС срывается в генерацию. Пришлось вводить задержку в цепи обратной связи, примерно 200-300 мс.

Калибровка датчиков тока — отдельная головная боль. Использование шунтов даёт погрешность до 3% из-за температурного дрейфа. Лучше ставить трансформаторы тока, но их нужно защищать от магнитных полей — рядом с силовыми шинами показания 'плывут'.

Совместимость с промышленным оборудованием

При интеграции с системами ООО Хэбэй Тонгке по производству электрооборудования важно учитывать характеристики распределительных шкафов — их продукция имеет хорошую адаптивность, но требует точной настройки межблочных соединений. Особенно это касается цепей синхронизации — фазовый сдвиг даже в 10 градусов может снизить эффективность на 5-7%.

Работал с их высокочастотными импульсными источниками — в комбинации с SCR выпрямителями получается интересная схема для прецизионного электролиза. Но нужно тщательно фильтровать ВЧ-помехи — иначе ложные срабатывания защиты.

Для гальванических производств часто используют каскадное включение — сначала импульсный блок для подготовки, потом SCR для основного процесса. Важно согласовать временные параметры — задержка между включениями не более 50 мс, иначе происходит расслоение покрытия.

Эксплуатационные наблюдения и доработки

За 15 лет работы с тиристорными выпрямителями заметил: ресурс сильно зависит от режима пуска/останова. Частые включения на полную мощность сокращают жизнь SCR на 30-40%. Рекомендую плавный старт через фазовое регулирование — даже если производитель не предусмотрел эту функцию, её можно добавить внешней схемой.

Охлаждение — вечная тема. Воздушное подходит только для цехов с стабильной температурой — при колебаниях ±15°C эффективность теплоотдачи падает вдвое. Жидкостное лучше, но сложнее в обслуживании — особенно при работе с кислыми парами.

Интересный эффект наблюдал при использовании медных шин вместо алюминиевых — несмотря на лучшую проводимость, возникают паразитные термоЭДС при перепадах температур. Пришлось ставить термокомпенсирующие прокладки — уменьшили погрешность измерения тока на 0.8%.

Перспективы и ограничения технологии

Хотя сегодня многие переходят на IGBT-транзисторы, SCR выпрямители остаются оптимальными для электролиза — выдерживают длительные перегрузки, ремонтопригодны в полевых условиях. Китайские коллеги из Тонгке это понимают — их новые модели имеют гибридные решения, где SCR работают в паре с современной силовой электроникой.

Основное ограничение — частота коммутации. Для процессов, требующих быстрого изменения параметров (например, импульсный электролиз), тиристоры проигрывают. Но для 95% промышленных задач их возможностей хватает с запасом.

Думаю, в ближайшие 5-7 лет мы увидим эволюцию, а не замену технологии — улучшение систем управления, интеграцию с AI-контроллерами, но базовые силовые цепи останутся на SCR. Проверено практикой: простота и надёжность часто важнее максимального КПД.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

Источник постоянного тока

Источник постоянного тока -

Двухимпульсный источник питания

Двухимпульсный источник питания -

Выпрямитель для электролитической медной фольги

Выпрямитель для электролитической медной фольги -

Выпрямитель для электрофореза

Выпрямитель для электрофореза -

Выпрямитель для окрасочного анодирования

Выпрямитель для окрасочного анодирования -

Выпрямитель для микродугового оксидирования

Выпрямитель для микродугового оксидирования -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Выпрямитель для электрофлокуляции

Выпрямитель для электрофлокуляции -

Модульный источник постоянного тока

Модульный источник постоянного тока -

Выпрямитель для твердого анодирования

Выпрямитель для твердого анодирования -

Выпрямитель с реверсом полярности

Выпрямитель с реверсом полярности

Связанный поиск

Связанный поиск- Выпрямитель с шим (pwm) производитель

- Выпрямитель на igbt поставщик

- Источник постоянного питания с шим поставщики

- Выпрямитель с шим (pwm) поставщик

- Двенадцатиимпульсный выпрямитель заводы

- Взрывозащищенный выпрямитель поставщики

- Импульсный источник питания производитель

- Источник постоянного тока на igbt питания производители

- Rectifier заводы

- Импульсный выпрямитель постоянного тока производитель