12-импульсный выпрямитель для электрофореза

Вот что обычно упускают при заказе 12-импульсных систем – многие думают, что главное снизить пульсации до 5%, но на практике даже 3% не спасают, если не учитывать резонансные частоты конкретной лаборатории.

Почему классические схемы не работают в прецизионном электрофорезе

Помню, как в 2019 году переделывали установку в НИИ белка – заказчики требовали 12-импульсный выпрямитель с параметрами как у немецкого аналога, но не учли, что у нас сеть дает гармоники до 15-й. Пришлось добавлять дроссели с индивидуальным расчетом индуктивности, хотя в спецификации этого не было.

Особенность именно для электрофореза – тут не подходят стандартные решения типа ВДТ-120. Нужно учитывать емкостную нагрузку гелей, иначе фронты импульсов 'завалятся' и время разделения фракций увеличится на 20-30%. Проверяли на системе ООО Хэбэй Тонгке – их серия ТК-12М оказалась ближе всего к нужным характеристикам.

Кстати, о температурном дрейфе – многие забывают, что трансформаторы в таких выпрямителях греются иначе при длительных циклах. Как-то пришлось экранировать обмотки дополнительным радиатором, хотя в документации этого не требовалось.

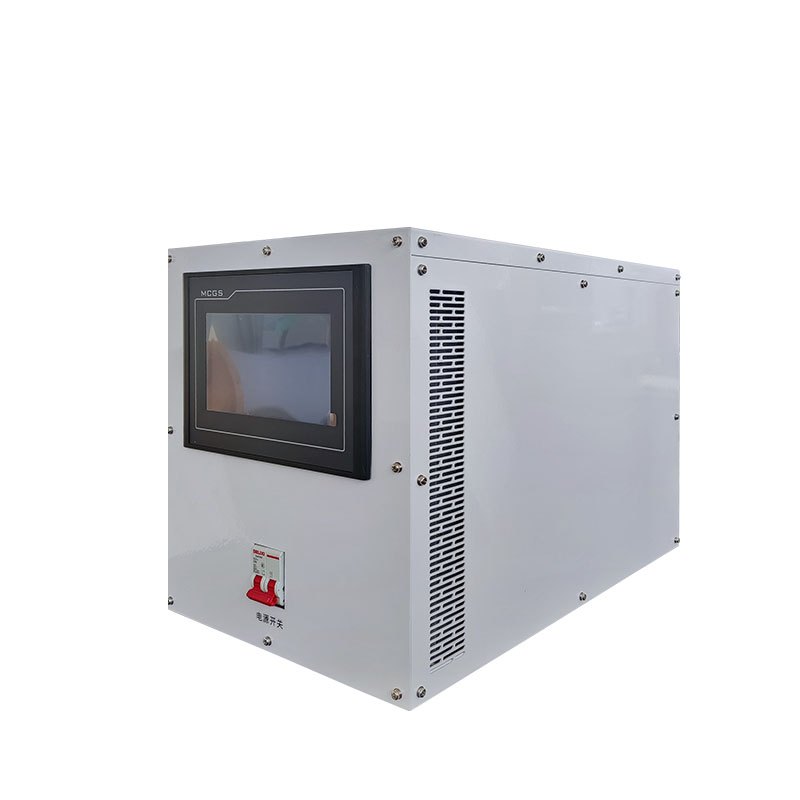

Разбор конкретных модификаций от Тонгке

В каталоге https://www.tongke.ru есть модель TKR-12ES с заявленным КПД 94%, но на практике при нагрузке ниже 40% он просаживается до 91%. Для исследований с поэтапным электрофорезом это критично – пришлось дорабатывать схему стабилизации.

Интересно реализована защита от обратной полярности – через оптронную развязку с задержкой 0.3 сек. Для большинства задач это избыточно, но когда работаешь с радиоактивными метками, такая 'медлительность' оказывается преимуществом.

Что действительно выделяет их продукцию – возможность каскадирования до 3 блоков без потери синхронизации импульсов. Проверяли на установке для двумерного электрофореза – пришлось лишь подрегулировать фазовые углы переключения тиристоров.

Типовые ошибки монтажа и как их избежать

Самая частая проблема – заземление средней точки вторичных обмоток. Видел случаи, когда монтажники путали порядок подключения фаз и получали вместо 12-импульсного режима обычный 6-импульсный с удвоенными пульсациями.

Еще момент – охлаждение. Даже если в паспорте указана воздушная конвекция, при работе в термостатируемой камере нужен принудительный обдув. Как-то пришлось экстренно ставить дополнительные вентиляторы на ребра тиристоров, когда блок начал уходить в защиту при 28°C.

Разъемы для подключения электродов – казалось бы мелочь, но именно здесь чаще всего возникают проблемы с контактом. Рекомендую сразу менять штатные клеммы на позолоченные, особенно если работаете с буферными растворами высокой концентрации.

Кейс с фармацевтической лабораторией

В 2021 году настраивали систему для анализа антител – заказчик жаловался на 'дрожание' полос после 4 часов работы. Оказалось, что выпрямитель для электрофореза давал нестабильность по напряжению в пределах 0.8%, хотя по паспорту было заявлено 0.5%.

Проблему решили заменой блока управления на более точный, но интересно другое – при диагностике обнаружили, что основной вклад в нестабильность вносили не пульсации, а флуктуации температуры силовых ключей.

После этого случая начали рекомендовать заказчикам устанавливать дополнительные термодатчики на теплоотводы, даже если производитель этого не предусмотрел. Для ООО Хэбэй Тонгке позже внедрили такую опцию в серийные модели.

Нюансы работы с разными типами гелей

С полиакриламидными гелями ситуация одна – нужен жесткий контроль тока, а с агарозными все сложнее. Здесь 12-импульсный выпрямитель должен отрабатывать резкие изменения нагрузки при прогреве геля, иначе возможен 'пробой' по напряжению.

Заметил интересную зависимость – при использовании Tris-глициновых буферов лучше работает схема с плавным нарастанием импульсов, а для фосфатных буферов нужна более 'жесткая' характеристика. Ни в одной инструкции этого нет, выяснили экспериментально.

Сейчас тестируем модификацию для капиллярного электрофореза – там вообще другие требования к форме импульсов. Стандартные решения не подходят, приходится перепрошивать контроллер управления фазой.

Перспективные доработки и что пока не получается

Пытались адаптировать китайские блоки от Тонгке для работы в импульсном режиме с частотой переключения до 1 кГц – не вышло, перегреваются транзисторы. Видимо, нужно менять всю силовую часть, а это уже другая цена.

Еще одна незакрытая проблема – совместимость с некоторыми типами детекторов. Например, при работе с флуоресцентными сканерами возникают наводки на частоте 150-200 Гц, хотя по теории их быть не должно.

Из последних наработок – удалось снизить уровень шумов на 3 дБ за счет экранирования трансформаторов пермаллоем. Но это решение пока слишком дорогое для серийного производства, хотя для исследовательских задач подходит идеально.

Что в итоге стоит рекомендовать

Для большинства лабораторий оптимальна базовая модель от https://www.tongke.ru с доработкой системы охлаждения. Их 12-импульсный выпрямитель хоть и требует иногда дополнительной настройки, но в целом стабилен при работе с буферными системами.

Если бюджет позволяет – лучше сразу заказывать версию с цифровым интерфейсом управления. Аналоговые регуляторы со временем начинают 'плыть', особенно при частых циклах нагрева-охлаждения.

И главное – никогда не экономьте на монтаже. Видел случаи, когда дорогое оборудование работало хуже дешевого аналога только из-за неправильного подключения силовых цепей. Лучше доверять это специалистам, которые уже имели дело именно с системами для электрофореза.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

IGBT-выпрямитель

IGBT-выпрямитель -

Выпрямитель для испытаний электродвигателей постоянного тока

Выпрямитель для испытаний электродвигателей постоянного тока -

Выпрямитель для микродугового оксидирования

Выпрямитель для микродугового оксидирования -

Источник постоянного тока

Источник постоянного тока -

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов

Выпрямитель для электрообогрева теплопроводов -

Выпрямитель для твердого анодирования

Выпрямитель для твердого анодирования -

SCR гальванический выпрямитель

SCR гальванический выпрямитель -

Одноимпульсный источник питания

Одноимпульсный источник питания -

SCR-выпрямитель

SCR-выпрямитель -

Двухимпульсный источник питания

Двухимпульсный источник питания -

IGBT гальванический выпрямитель

IGBT гальванический выпрямитель -

Выпрямитель для анодирования

Выпрямитель для анодирования

Связанный поиск

Связанный поиск- Импульсный источник питания производители

- Источник постоянного тока высокого напряжения завод

- Инвертированный источник постоянного тока

- Регулируемый источник напряжения и тока поставщики

- 12-импульсный выпрямитель для электрофореза

- Источник постоянного тока на igbt питания производители

- Импульсный источник постоянного тока заводы

- Электролитический источник питания

- Источник постоянного питания поставщики

- Источник питания dc-dc поставщики